歴史の扉へようこそ。旅人です!

京都駅より南東に少し行ったところに東福寺というお寺があるのをご存知でしょうか?

京都五山の一つでとても広大かつ見どころのあるお寺で、紅葉シーズンには多くの人で賑わいます。

今回はそんな東福寺の

歴史、見どころ、御朱印、アクセス

などについてまとめてみましたので、ぜひご覧ください。

今回の記事の見どころは下記の3点!

- 東福寺の意外な名前の由来とは?

- 偃月橋は魅力とスリル満点?

- 御朱印はどこでいただける?

東福寺の歴史

東福寺の名は東大寺と興福寺から一字ずつ付けられました。

どちらも奈良の藤原氏と関係の深いお寺ですから、藤原摂関家の末裔である九條家の菩提寺に両寺の字が付けられたのでしょうね。

そして、京都五山の一つでもあります。

京都五山とは、室町幕府により制定された京都の五大(臨済宗)禅寺のことで、

別格寺たる南禅寺を筆頭に、天竜寺、相国寺、建仁寺、東福寺、万寿寺を指します。

方丈

庫裡

方丈へはこの庫裡から入場します。

八相の庭

パノラマで撮影してみました。横に長ーーーいことがわかると思います。

方丈「八相の庭」は作庭家・重森三玲氏により昭和十四年(1939)に完成したもので、塔頭寺院の龍吟庵にも取り入れられています。

方丈より通天橋を望む

方丈から通天橋を望むことができます。紅葉の時期は綺麗でしょうね。

三名橋

東福寺には三名橋という三つの橋がかかります。

偃月橋

こちらが三名橋で最も古い偃月橋です。江戸時代よりずっと現役です!板と板の間隔が大きくて、渡るのにスリル満点です(笑)。

銘文からも慶長八年(1603)にできたことがわかります。

通天橋

長い橋の途中には、谷の景色を望む舞台も。

横から見た写真

三名橋で最大の橋です。

秋は紅葉で包まれて絶景が広がります。

臥雲橋

一般市民の通行路にもなっている橋。自転車は降りて通行しましょう。

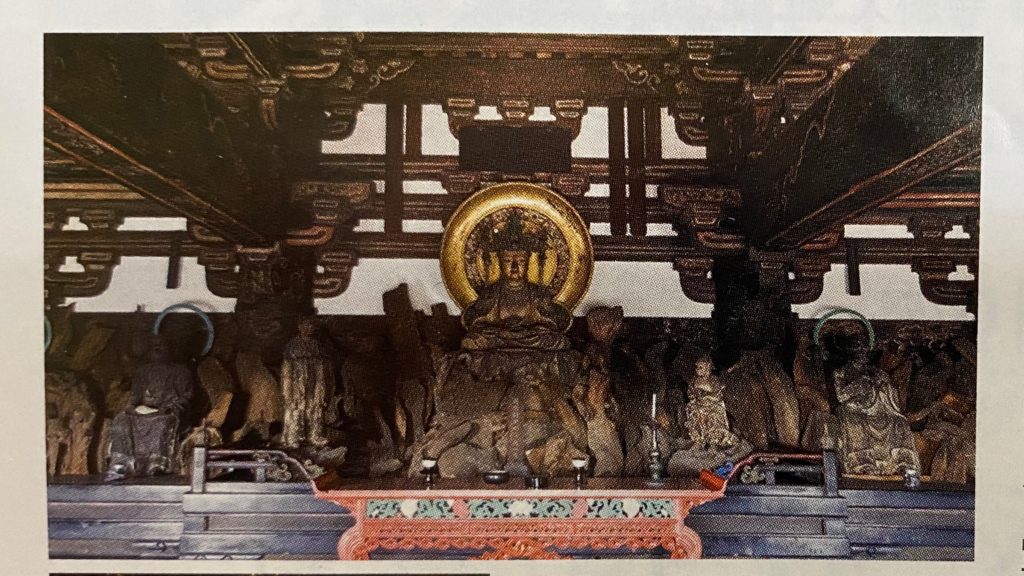

三門

日本最古最大の禅宗三門。

「妙」ではなく「玅」の字が使われるのは、女の字を使わず、僧に邪念を抱かせないため。

三門内部には宝冠釈迦如来像と十六羅漢像が。その間を弟子に見立てられた無数の香木が埋め尽くします。(第55回京の冬の旅無料配布パンフレットより引用)

画僧明兆(兆殿司)の極彩色の絵画が広がります。(第55回京の冬の旅無料配布パンフレットより引用)

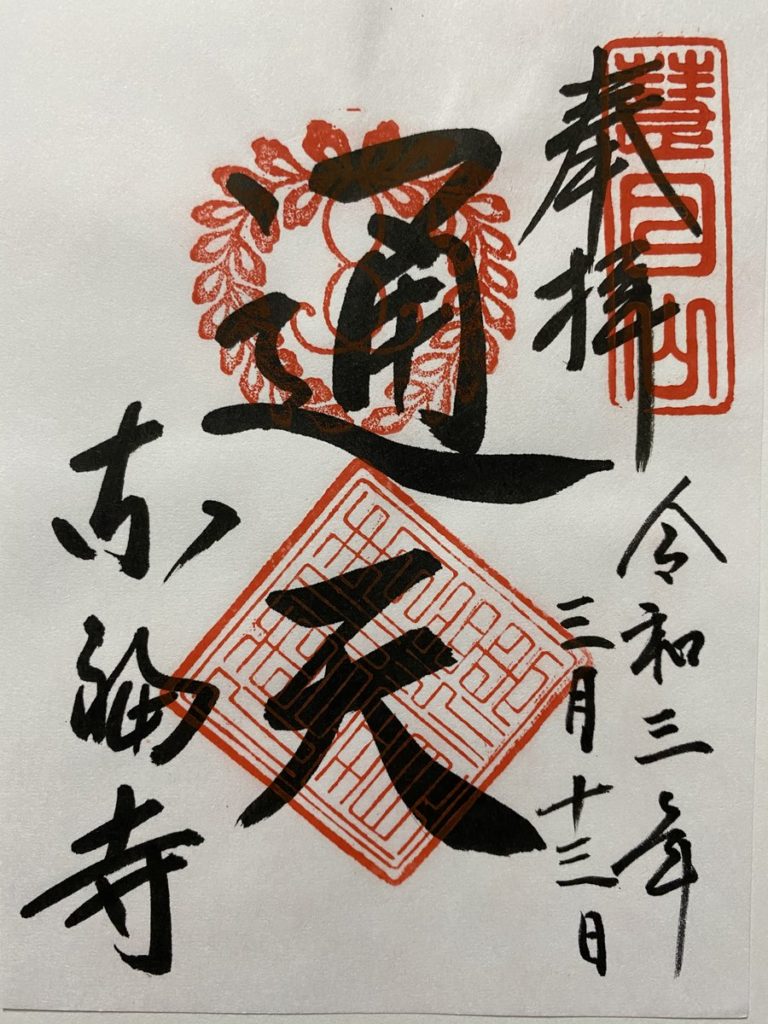

御朱印

本殿・通天橋いずれも通天橋入口でいただきました。

本殿

通天橋

「そもそも御朱印って何?」という方はこちらの記事もどうぞ。

アクセス

【電車】

京阪電車・JR:東福寺駅から徒歩約10分

【バス】

京都市バス:東福寺バス停から徒歩約4分

【駐車場】

東福寺境内の禅堂南側の駐車場、または北駐車場の2箇所。

※紅葉シーズンは閉鎖されるので要注意!!

詳しくは東福寺公式HPをご覧ください。

まとめ

- 東福寺は東大寺の「東」と興福寺の「福」から命名された!

- 偃月橋は慶長八年(1603)より現役で、スリル満点!

- 御朱印は通天橋入口でいただけます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!

コロナでなかなか寺社巡りに出かけることもできませんが、このブログを読んでいただき、

「Stay Homeで寺社参拝」

した気分になっていただければ幸いです。是非、他の記事も覗いていってください!

コメント