歴史の扉へようこそ。旅人です!

正月三が日が過ぎ、一週間ほど経つと、ニュースや新聞で「福男選び」のために門から本殿まで大勢の男たちがダッシュする様子が取り上げられるのが風物詩になっていますよね。

残念ながら、今年(令和3年:2021年)はコロナの影響で中止になってしまいましたが・・・。

今回取り上げるのは、その福男選びが毎年行われる、兵庫県西宮市にある西宮神社。

言われてみれば、御祭神や歴史について、あまり知らないという方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、下記について解説しています。

- 御祭神「えべっさん」の壮絶な出生譚

- 西宮神社の歴史・見どころ

- 御朱印情報

実は捨て子だった「えべっさん」

御祭神「えべっさん」はえびす神のことで、「蛭子」「恵比寿(須)」「戎」などと表記します。

えべっさんの出生譚はなかなか過酷なものです。

時は古事記冒頭の国産み・神産み神話にまでさかのぼります。

父:伊弉諾尊(イザナギ)と母:伊弉冉尊(イザナミ)は神々を産んでいくのですが、最初に生まれた神こそがえべっさんでした。

しかし、このえべっさん、なんと未成熟児であり、海へ流してしまうのです。

その舞台となった地が国産み・神産み神話の舞台である淡路島の岩樟神社です。その後、えべっさんは対岸の西宮の地に漂着したのでした。

古来、海から漂着したものには福が宿ると考えられてきましたので、えべっさんは漁業の神・商売繁盛の神として信仰を集めます。

西宮神社の歴史

はじまり

ある日、漁師が海で漁をしていると、えべっさんの御神像がかかり、これをお祀りしていましたが、神託により「西の宮地」へ移して祀ったのが西宮神社のはじまりとされています。

以降、西宮神社はえびす宮総本社となりました。

廣田神社との分離

当初、廣田神社の浜南宮の内に鎮座した西宮神社ですが、明治五年に分離し、今に至っています。境内には南宮神社が鎮座していますが、今も廣田神社の摂社で、御朱印も西宮神社ではなく、廣田神社にていただけます。

境内見どころ

表大門(赤門)

表大門はその色から、通称「赤門」。豊臣秀頼の再建と伝わり、重要文化財です。福男たちはここからダッシュします。

大練塀

境内を囲む大練塀は室町時代初期以前に建立された、現存最古の築地塀です。

京都・三十三間堂の太閤塀、名古屋・熱田神宮の信長塀と共に三大塀のひとつで、重要文化財です。

拝殿

西宮神社のメインとなる建築物。美しいですね。

末社 百太夫神社 ~人形浄瑠璃発祥の源流~

境内末社・百太夫神社は、芸能の神・子どもの守り神である百太夫神を祀ります。

西宮神社の北側に、人形操り芸能集団「傀儡師(くぐつし)」が住んでいました。

彼らは「えびすかき」とも呼ばれ、えびすさまの人形を操ってえびす信仰を全国に広めました。

この人形操りが淡路島に移行し、浄瑠璃と結びついて人形浄瑠璃を産み、大阪文楽の源流となりました。

また、疱瘡(天然痘)に霊験のある神ともされ、御神体のお顔のおしろいを子どもの額につけて病気にかからないようにする風習が今でも残っています。

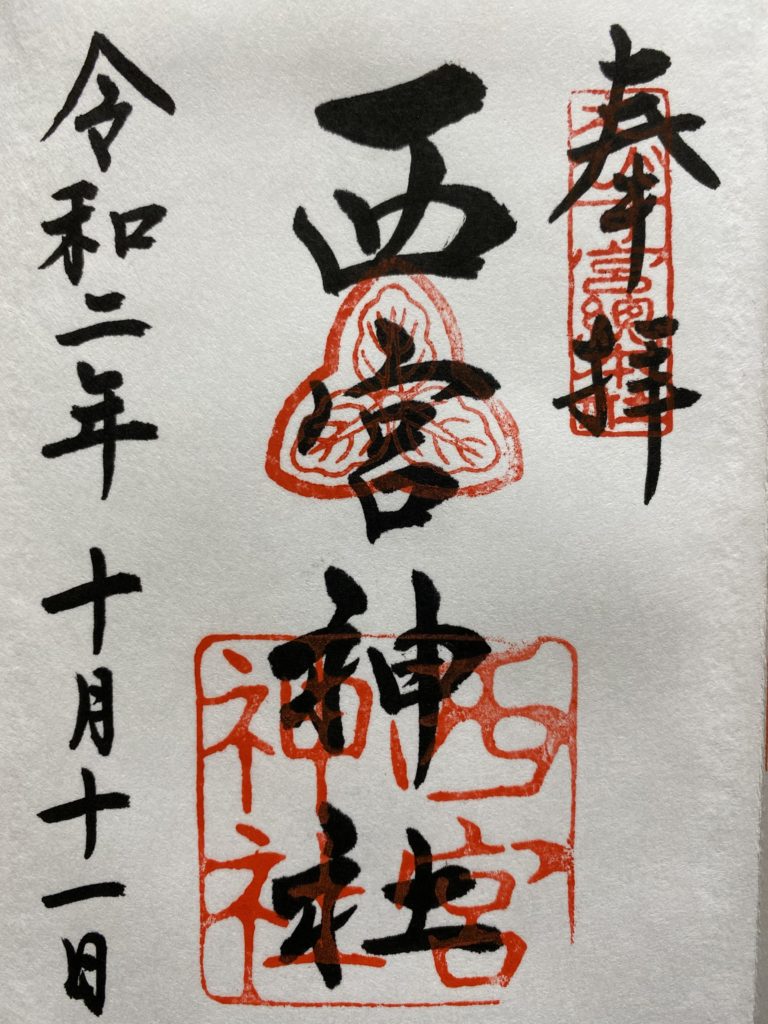

西宮神社でいただける御朱印

こちらが、西宮神社でいただける御朱印です。

シンプルながら美しいですね。

「そもそも御朱印って何?」という方はこちらの記事もどうぞ。

アクセス

阪神電車・本線「西宮駅」南口より南西へ徒歩5分です。

他の交通手段や詳しい情報は公式HPをご覧ください。

まとめ

西宮神社の注目ポイントをまとめます。

- 西宮神社はえびす宮総本社

- 南宮神社の御朱印は廣田神社でいただける

- 末社・百太夫神社は人形浄瑠璃発祥の地

いかがでしたか。毎年福男選びのニュースでおなじみの西宮神社の歴史がよく分かったのではないでしょうか。

コロナに気を付けながらも、まだ行ったことのない人はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

コメント